地方文化的守望者之五:

情系水利五十载

□本报记者 翟 嵘

“兴化美,美在兴化的水。兴化水乡,河道纵横,湖荡密布,水面积占总面积的26.2%。全市共有大、中、小河道12124条,总长度10526.8公里。兴化河多桥多,水美桥美:当你踏上这片热土,河道纵横,密如蛛网;当你坐船或乘车,走在兴化乡村集镇,处处桥梁密布,桥景如画,仿佛进入了桥梁博物馆。水乡的河、水乡的桥,构建了一幅新时代的清明上河图。

兴化的历史实际上就是一部水利史,水造就了兴化的一方土地,养育了兴化人民。兴化人世世代代坚持不懈地治水,改造了自然,谱写了历史,将低洼荒滩荒水的穷乡僻壤建设成鱼米之乡。兴化的水是人与自然的结合,是水与文化的结晶。要读懂兴化的美,首先要认识兴化的水。”市水利科技研究会会长、原市水利局局长刘文凤动情地说。

解读水文化从历史典故开始

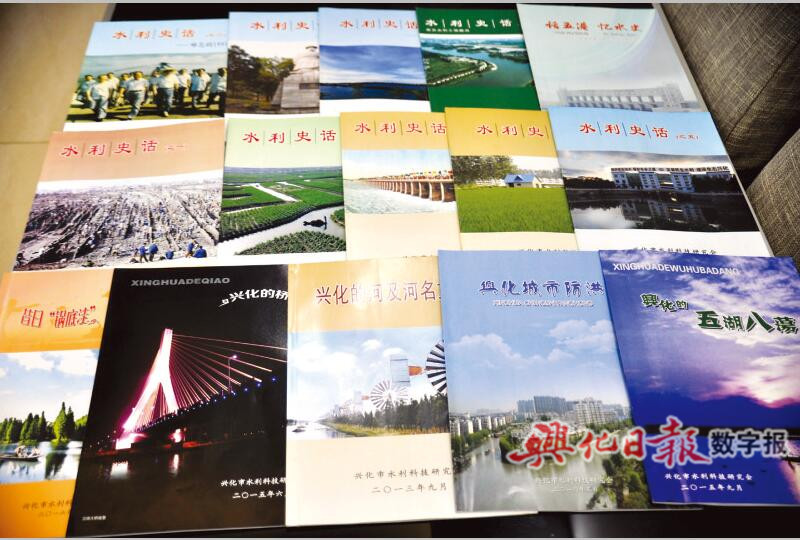

采访之前,记者找来了刘文凤的部分著作,想从中先了解一些兴化水利工程建设以及水文化方面的基本情况。当看到这些书高高的摞在书桌上时,记者不禁感慨,短时间内还真读不完。《兴化的河及河名文化》《兴化的桥》《兴化城市防洪》《兴化水利史话》《兴化的五湖八荡》……仅仅一套《水利史话》就有9本之多,从6000年前兴化还是一片汪洋浅海的海湾开始写起,一直到当代的水利工程建设,内容之丰富、资料之翔实让人钦佩。

刘文凤是一位和蔼的老先生。见面后,他笑着对记者说:“既然是谈水文化,我就先给你讲讲历史典故吧。”

刘文凤讲的第一个故事是关于范公堤的。他讲道,兴化很久以前并不是富饶平原,而是一片汪洋的浅海海湾。奔腾不息的长江、淮河水流,从上中游夹带大量泥沙倾泻到大海。大约2500~3000年前,长江北岸沙嘴与淮河南岸沙嘴,通过盐城、东台、海安一线的沿海沙丘沙坝相连结,形成闭合的沙堤。从此,原来的海湾就形成了一个大泻湖。泻湖慢慢淤高,才变成了陆地。苏北里下河地区陆地形成以后,为了挡御海潮,发展盐业,垦植农田,北宋天圣年间,时任兴化县令的范仲淹主持修筑捍海堤。

刘文凤说,这是个了不起的工程,其过程也充满了曲折。天圣二年开工,由于施工艰难,中途暂停。天圣五年重新开工,第二年竣工。捍海堰长143里。范仲淹修筑捍海堰,有三件事最让人敬佩。第一,范仲淹当时只是一个七品兴化县令,却能统领这么大的工程,组织通、泰、盐、海四州各县数万民工,全面兴筑捍海堰。这在历史上从未见过。这充分展现了范仲淹过人的学识和人格魅力。

第二,当时筑堤修堰,一无技术资料二无仪器设备,难以放样、定线、确定高程。他走访群众,群策群力,定出了一条“稻壳计”,就是由有关州县集中备足大量稻壳,利用初一、月半大潮汛,在海潮上涨前,沿着修筑海堤的计划线,全线统一将稻壳均匀撒入大海,海潮将稻壳推向岸边。退潮后,一条金灿灿的黄色纹带宛如天降,海浪放的样,海水打水平。施工人员沿着金黄色稻壳线打下统一高程的基准桩,作为筑堤施工导线和水准点。

三是海滩上筑堤,遇到的困难是常人难以想象的。开工不久就碰上了历史罕见的天文大潮,风雨交加,潮水猛涨,大部分堤基被海浪冲击殆尽,数万民工纷纷溃散。一时谣言四起,认为堰不可修。范仲淹通过科学的勘查,力陈朝廷,决心坚持到底。在他的精神感召下,朝廷下令同意复工。天圣六年(公元1028年)春天,工程才最终全线竣工。从此,里下河东部沿海有了一条坚固的南北屏障。堤东煮海为盐,堤西桑麻遍地,呈现出国泰民安的新景象。人们赞颂范仲淹的功绩,将捍海堰更名为“范公堤”。

刘文凤对记者说:“范仲淹当年修堤的时候,遇到的阻力是很大的。正是他不计较个人得失,一心为国为民的精神,以及科学有效的建设方案,才最终筑就了这条‘范公堤’。这就是兴化水文化一个重要的内涵。范仲淹有句名言,‘先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。’水利行业是艰苦的行业。水利人就要有这种精神。”

情系水利五十年

刘文凤出生于1943年,毕业于华东水利学院(河海大学前身)农水专业,与水利打了50年交道。刘文凤在市水利局局长的岗位上兢兢业业奉献了17年。交谈中记者感觉到,老人家心里还一直牵挂着兴化的防洪排涝。

刘文凤说,水造就了兴化的一方土地,养育了兴化人民,水也曾给兴化人民带来深重灾难。历史上,兴化深受洪水之害,自公元1116年至1946年的830年间,兴化发生了170次洪涝灾害。1949年夏天,兴化发大水。当时,刘文凤还是一个小孩。这场大水在他60年多后的记忆中一切还是那样近。街巷变了“河汊”,浊黄色的水上漂着禽畜的尸体和朽坏的家具。有很多人房子被淹,失去了家园。还有人许多人染了病,痢疾伤寒,上吐下泻。长大后,刘文凤坚定了投身水利事业,造福水乡人民的理想。

1991年夏天,一场百年不遇的特大洪涝灾害肆虐江淮大地。兴化在半个月的时间内,降下了全年的雨量,到处一片汪洋。刘文凤以市防汛指挥部副总指挥的身份,参与了抗洪救灾的全过程。在指挥部的45天里,度过了若干个不眠之夜,亲历了很多惊险、感人的场景。刘文凤回忆道,这一年6月底7月初暴雨如注,连续十次大暴雨和特大暴雨袭击兴化,降雨量创下了历史极值。短时强降雨,雨后四水投塘,“锅底洼”的兴化水位涨至3.35米。遥感卫星测得的数据,兴化2393平方公里的版图上,受灾面积达到2038平方公里,占总面积85.2%。全市农田受灾面积达179万亩,106.7万亩绝收。

来势凶猛的洪涝灾害远远超出了人们的预料。面对历史罕见的特大洪涝灾害,兴化百万人民在市委、市政府的正确领导下,万众一心奋起抗洪救灾,谱写了抗灾史上的壮丽篇章。

回顾这段历史,刘文凤有两点真切感受:一是抗洪抢险充分体现了社会主义制度的优越性。当兴化水位越过3米,在总指挥部的指挥下,区、乡党委5天之内完成了对36.1万人的大转移,将灾民迅速转移到安全地带。物资、粮食、商业、供销等部门打破常规,及时调拨大量物资,确保人民生活必需品的供应。一方有难,八方支援,全国各地救灾物资源源不断地运往兴化,卫生部门组织了70多个防疫小组巡回送药,治病防疫,确保了大灾之年无大疫。兴化人没有因洪水背井离乡、没有缺吃少穿、没有满目疮痍,有的是信心和力量。这一切,只有共产党才能做到,充分体现了社会主义制度的优越性。

第二点是,治水是兴化的为政之要。面对突发的特大洪涝灾害,里下河地区入海四港和江都水利枢纽发挥了巨大的工程效益,减轻了里下河地区洪涝压力。兴化人民历时半个世纪的水利建设,包括疏浚河道、调整水系、修筑圩堤、兴建闸站等,为抗洪斗争提供了阵地。试想当年水位之高,持续时间之长,如果没有这些水利设施,里下河地区将受灭顶之灾,后果无法预料。

在抗击洪涝灾害中,也暴露出了诸多不足。比如泄洪河道淤积严重、圩堤标准普遍偏低、闸站设施未能全面配套等等。

1991年大灾之后,全市掀起了一轮新的治水高潮。经过水文计算,如果不破圩不沉田,1991年大水时兴化的水位将是3.98米,过去的圩堤标准难以抵御这样的特大洪水。水利部门向市委市政府提出,将全市圩堤标准调整为圩顶高4.5米,顶宽4米,简称“四点五·四”式。1997年,中共兴化市委八届二次全体(扩大)会议上作出了《关于加强水利工作,努力实现三年圩堤达标建成无坝市的决定》。

1997年至1999年,刘文凤在市水利局长任上的三年里,兴化新建圩口闸1688座,新建排涝站400座,使圩口闸总数增加到3429座,排涝站总数达到1019座。全市3256公里圩堤基本达到四点五·四式以上的标准。短短三年时间内建成的圩口闸,相当于过去38年建闸量的总和。兴化终于建成了无坝市,结束了每年汛前打坝汛后拆坝的历史,在我市治水史上树立了一座丰碑。刘文凤对记者说了一句质朴却意味深长的话:“干水利,要对得起兴化的人民。”

退而不休,为水文化奉献余热

退休以后,刘文凤担任市水利科技研究会会长,着力开展兴化水利建设和兴化水文化的相关研究和咨询工作。10年来,刘文风和其他几位老同志一起,足迹踏遍了兴化的十里八乡,并在全省范围内考察,学习其他城市水利建设的优秀经验,撰写考察报告,完成了大量研究成果。无论走到哪里,刘文凤总是满腔热情地向人们宣传水文化,宣传水利现代化,宣传兴化的地方文化。他撰写的《走进水乡兴化探秘河名文化》《兴化的桥》《兴化的五湖八荡》等充满兴化文化特色的的论文,刊登于《中国水利》等杂志,获得中国水文化研究奖项。

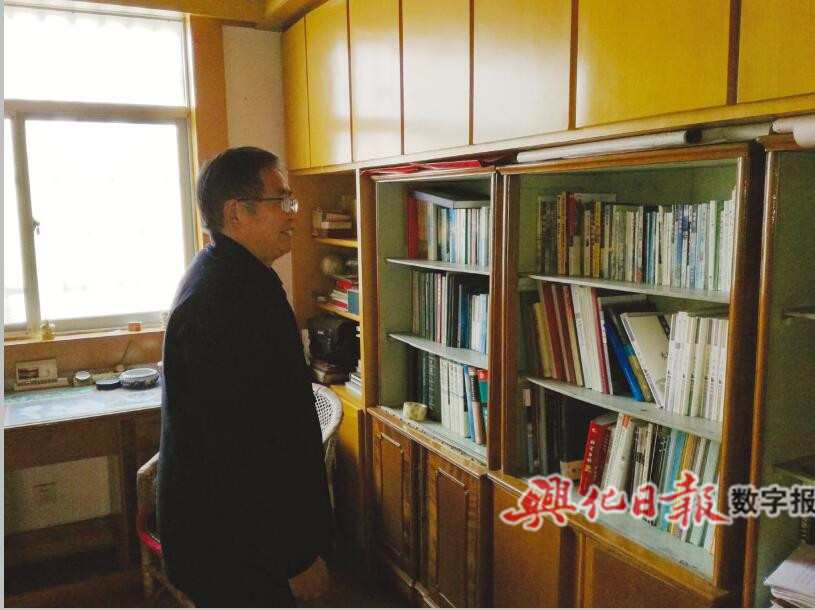

记者在刘文凤家中看到,一整面墙的书柜里,码放着满满的书籍。跟兴化水利有关的书,能收到的他全收了。翻资料、写文章成为他退休后的生活规律。刘文凤说,前人先辈在水利建设上做了大量工作,我要写下来,让更多人了解兴化的治水历史,弘扬兴化水文化。

翻阅水利文献资料。

兴化无坝市工程纪念碑。

刘文凤的书柜里摆满了水利书籍。

刘文凤撰写的部分专著和论文。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体