兴化的园林名胜

□陈 斌

兴化有史可稽的最早一处园林,为范仲淹构筑于沧浪河畔的——沧浪亭馆;时任兴化县令的范公,很有一番“兴盛教化”的壮志,于是择地营建,在大南门外纪念屈原的“三闾大夫庙”旁,立儒学、造学宫,开启了兴化官办教育的先河。同时,作为接官驿站的“沧浪亭馆”亦破土动工,并按范公之设想,以砖石为驳岸,以沧浪、濯缨双亭为点缀,联之以瓦卷回廊,形成枕溪傍柳的园林雏形。继而又兴馆舍、植幽篁、辟鱼池、垒湖石,广邀骚人墨客题联赋诗,一座极具中国文人意趣的园林建筑便逐渐成型,在此后的悠悠岁月中,经过历代地方官的扩建完善,“沧浪亭馆”被打造成兴化境内最具诗情画意之美的园林典范。

“沧浪亭馆”临沧浪河而建,以双亭为标志性建筑,其一名“沧浪亭”,一名“濯缨亭”。双亭临溪玉立,登亭内眼界轩豁,可赏荷汀苹渚、鸥鹭翔集之美景。“素心爱云水”的范仲淹,公务之暇常流连于此,以驯养鸥鸟为乐,作有诗文《南溪驯鸥》。这座兴化最早的园林,没有高墙深院的屏障,仅以水色波光为衬托,与半村半郭的环境融为一体,是一处开放式的公共休闲场所。继范公之雅志,为官兴邑者对“沧浪亭馆”屡加修葺、扩建。明成化年间,知县刘廷瓒在沧浪亭馆内增建“莲花堡”一座,此堡系一水亭,上覆茅草,又环亭开凿水池,池中种植了数千本荷花,使人夏日置身亭中,顿生“芳馨袭座”之感。沧浪亭馆也流传着无数美好动人的传说,相传明初好道的秀才陈惟德,在此遇到了下凡点化他而来的吕洞宾,留下了“记得濯缨亭下会,与君携手别沧浪”的仙句。

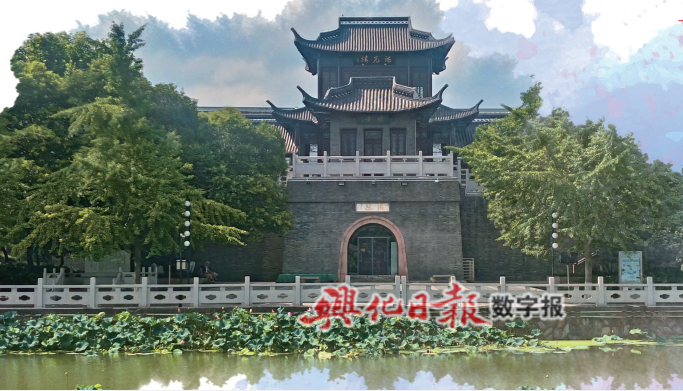

南宋之时,知县陈垓筑土城,附北城垒“玄武台”一座,即“昭阳十二景”中“玄武灵台”的初构。明清两代,这里渐形成与“沧浪亭馆”相媲美的园林景观,为城北一大名胜。以“玄武台”(后又改称“拱极台”)为依托,借助元代兴化县尹詹士龙读书处的灵气,附属以海光楼、屈子祠、昭阳书院、绿波亭等建筑,加之倚城面水,此处一改“以壮形胜”的修建初衷,逐渐营造出“游观之美”。清康熙年间,著名剧作家孔尚任治水来兴,一度寄宿于海光楼上,在此续写传奇《桃花扇》、作《海光楼记》,使园林得以与名剧并传。自孔公之后,“玄武灵台”声名愈盛,绍兴人俞麟年曾赞之以“每逢烟雨忆西湖”之句,犹令人深感景物之秀。“玄武灵台”以南,古时为一片浩渺水泊,元代称作“海子池”,即蒙古语“湖泊”之意。此漾漾碧波中有一小岛,明隆庆年间,《封神演义》的作者、兴化道士陆西星栖隐岛上,孤岛不久得名“方壶”。环“方壶岛”一带,自明代中叶起,兴起大片私家园林,形成了“吾邑名园列海池”的盛况。这些园林多为世家大族买地所建,尤以师俭堂李氏家族(即“状元宰相”李春芳家族)所有居多,如延青阁、猗园、曼园、枣园等。其中,延青阁为李春芳别业,俗称“相国水亭”;猗园为永丰知县李思敬所建,后售予吴氏;曼园为户部尚书李维曼所建,内筑水亭、并垒造苔藓山一座, 此山“玲珑岩洞深”,颇见匠心;枣园为礼部尚书李思诚所建,植有寓意一片丹心的枣树,并有水明楼、杏花楼、土窟楼、补亭、澹宁斋等名迹。明亡以后,李思诚之孙李清隐居枣园,数十年不出园门,总结明亡教训,写成《三垣笔记》《南渡录》等史学名著。这座枣园在清代后期逐渐荒废,仅剩由“杏花楼”改建的佛堂“小观音阁”,后亦遭毁。别姓园林,有由李氏园林旧址改建的陈乔(字佳木)柳园等,这些私家园林与海子池的波光倩影融为一体,组成了兴化城北蔚为壮观的园林建筑群。

除了海子池畔的园林群落,还有文人雅士、退隐官员于城郊或私宅所辟之独立园林。这些园林兼具居住与修身养性的功能,是士大夫理想的精神家园。“后七子”之一的明代文学家宗臣,于城南沧浪河心荒洲筑造“芙蕖馆”,洲上遍植奇花异草、读书养病其间,引得王渔洋等人乘舟来访,荒洲遂以“百花洲”闻名。明末投扬子江殉国的刑部尚书解学龙,生前筑有别业一处,人称“解家园”,此园构建于沧浪河中四面环水的“花园垛”上,清代经诗僧浑然和尚修整,改称“鸿寄园”,内筑怀葛楼,是名噪一时的“沧浪诗社”旧址。明天启年间兵部左侍郎魏应嘉在西门内筑有一园,因规模约为半亩,故称为“半亩园”。大南门内升仙荡,本为元末四圣观道士柴默庵升仙故地,清代中叶,兴起三座园林,即王国栋之秋吟阁、李鱓之浮沤山馆、郑板桥之拥绿园。升仙荡三名园历经风雨而渐形荒败,至郑板桥从孙郑銮之手,一度改建为“筿园”,以供过者“想见当年名胜”。清乾隆年间的进士赵秉忠,在城内建有一座“秋墅园”,因园内有一株兴化地区罕见的木瓜树,故而又称“木瓜园”。更小之私家园林,则仅为宅院内的附属景观,如吴甡宅第、陈氏五进士府内皆有小型花园,陈氏在清末时于儒学街另辟一园,额曰“桃李春风”,称“桃李园”。此外城中还有以姓氏命名的私宅小园林,如金家花园、徐家竹园等。另有远离城市、择于乡村筑园者,明永乐年间的工部营缮司员外郎徐谧,在城东南郊筑有花园一座,他身边畜有一只颇通人性的天鹅,徐死后天鹅亦郁郁而终,死葬城南张家庄徐谧墓旁,人称“鹅冢”;又于庄园临河处建“问鹅亭”,徐氏族人徐来复撰有《问鹅亭记》。明末遗臣王贵一,留有散文《檀园记》一篇,即其所筑园林“檀园”之真实写照。檀园在昔日唐子之三杨垛,离城五十里之遥,王贵一于此筑有“卞庄草堂”、“双趺书屋”等简易茅屋,又于屋外场圃种竹,竹中建茅亭,名为“君亭”。这座“檀园”与农舍毗邻,临河而筑,可知稼穑,可望风帆,俨然一陶渊明式的田园佳居。才子诗人袁继凤原本在城西筑有“文园”,园内“屋深洞如舫”,春夏之时读书其间,怡然自得。明亡以后,失意的袁继凤隐居到了有“蓊翳竹荫十余亩”的古庄竹园(在今戴窑镇东古村),筑“东海草堂”居住,在溪流之上建造木板曲桥、河边种垂杨、木莲、山槿,房前种蔬菜,房后辟鱼塘,河边泊钓舟,与隐居高士鲁洞一诗酒唱和。

除文人雅士、退隐官员之园林外,兴化现存最著名的园林,当属清末盐商李小波家的“李园”。李园筑于城中心武安街,因旧时毗邻县狱,常闻手铐脚镣之声,李氏以为不祥,遂请苏、扬匠人建“船厅”一座,将镣铐之声比喻作商船起航。“船厅”而外又有“方厅”“静坐亭”“五角亭”“桂花楼”等建筑,流传有郑板桥一联尤妙,联曰:种十里名花何如种德,修万间广厦不若修身。墙高院深的东门外家舒巷,大屋鳞次栉比,有名医赵海仙之“盂园”。赵海仙为清末“兴化医派”代表人物,扬州某盐商为报答他的救命之恩,遂聘请宁波匠人在“盂园”内修建洋楼一座,此楼三层二十八间,仿罗马风格,气派非凡。洋楼下有荷花池,池上架桥,池边垒太湖石,呈狮虎盘踞之态。“赵海仙洋楼”是兴化近代中西合璧式建筑的代表,曾掀起一阵修造洋楼之风,安丰名医陈子嘉之子陈育之也曾仿建过一座洋楼,俗称“陈育之洋楼”。

清末民初,兴化名士魏晋卿在管理“北普济堂”事务期间,在神殿之西建造了一座精巧的小厅,厅外植以桂子数丛,题厅额曰“丛桂留人”;厅事西侧又辟花园一方,杂植牡丹、芍药、兰花之属,将小院点缀得姹紫嫣红。花园内建有敞轩四楹,循轩外栏杆漫步,可远瞰乌巾荡风帆,故命名为“数帆轩”;“数帆轩”之北有小亭翼然,亭外绕以荷池短垣,每当春夏之交,“北普济堂”内游人如织,实际已成为一处近代公共园林。民国以后,兴化官方始有兴修公园之举。小南门外“南公园”,乃仿江南园林风格而建,内有“中山纪念碑”,与县政府“中山楼”,北公园“中山林”相互呼应。园中设有“又一村茶社”,为邑中餐饮老字号。“北公园”则建于“玄武灵台”正南方向的海子池荒滩,后屡经修缮扩建,成为“兴化人民公园”,且一直沿用至今。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体