青砖黛瓦、飞檐叠翘、古色古香——

兴化县署的前世今生

特约撰稿 孙彭生 朱扣勇 梅立成

时下,正值暑假,到兴化县署游览的学生络绎不绝,他们纷纷到此观摩学习、拍照留念。近年来,随着兴化城区各类文物陆续修复,造就了一处处景点,也吸引了众多游客光顾。其中,八字桥老街上的兴化县署就是一处著名景点,青砖黛瓦、飞檐叠翘、古色古香……走进这座县署,不仅可以感受到水乡的古建筑之美,还能领略到浓厚的吏治文化。

兴化县署具有千年历史

据相关史料记载:兴化县衙(署)始建于北宋时期淳化年间,筑有正门、谯楼、仪门、大堂、戒石亭、两庑等建筑物,一直沿用到明代初期。之后,兴化县衙西移重建。到了清代道光十二年,县丞裁缺、古衙闲置。后因洪水浸圮原先筑于拱极台上的昭阳书院,经地方呈请,将古衙改为文正书院。书院“上房三间”,中奉至圣先师,旁奉范文正公,正屋以西刚好是梅花岭(范公读书处)。主厅命名为文会堂,堂中一副柱联“是前贤听政之,尚有风流余韵;为后学文之地,定多益友良师。”深刻表达了兴化人民对范仲淹的敬仰之情和书院的办学宗旨。

文正书院曾培养出很多历史名人。被中国文学史赞誉为继曹丕、刘勰以后第三个里程碑的《艺概》作者、我国清代著名的文学家、文艺评论家刘熙载曾在书院里完成了少年时期的学业。清末,科举制度废除后,文正书院改为文正高等学堂。辛亥革命后,设为县立初级中学,是兴化近现代数十座中学的“母体”。古学宫诸多建筑物毁于上世纪40年代的战火,那株范公手植梅也未能幸存。

范仲淹与兴化县署的情结

范仲淹生于公元989年,字希文,谥文正,苏州人。自幼孤贫负奇志,断齑画粥时即誓言:“士当先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”。北宋天圣元年(公元1023年),范仲淹领泰州西溪盐监衔知兴化县事。第二年升大理丞,仍知令兴化,直至天圣五年(公元1027年)冬,因其母亲去世而离任,宰令兴化五载。

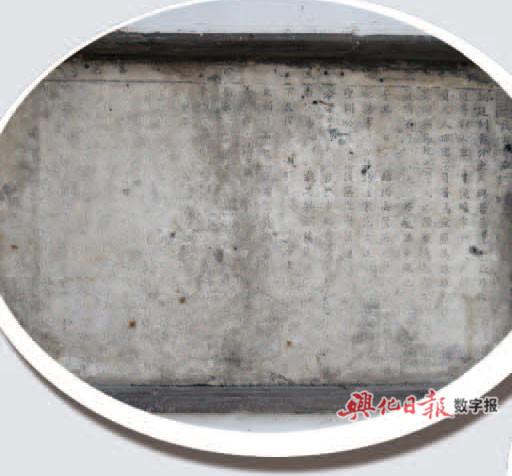

主政兴化时,范仲淹又构筑了沧浪亭和梅花岭。据传,兴化南郊的沧浪亭园最初功能是用以“郊迎”的驿馆。上官驾临,必到此登岸休憩。先领略范仲淹的“沧浪”“濯缨”,立即想到“沧浪之水清兮,可以濯我缨”那个“清”字。换乘车马入城,穿“文正坊”至兴化县衙。衙前的木栅门上有一匾:“文正流风”。入鼓楼见戒石亭,亭有戒石,石有铭。南向“如保赤子”,北向正对大堂为宋太宗的“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺”十六字铭训。大堂后为一挑檐围栏的暖阁,俗名二堂,即退思厅。两块堂额一为“景范”,一为“四知”。“景范”自不待言,“四知”源于东汉杨震“四知金”的典故。这座二堂就是著名的“景范堂”。其东有院,即通梅花岭,岭上梅亭加额“存以甘棠”。后衙错落有致地分布小亭两座,一曰“后乐”,一曰“清心”。范仲淹以此“吏治文化线路”借物释怀,积极践行先天下之忧而忧,后天下之乐而乐的人生抱负,树立了“勤政”为民的典范,且为政清廉,为政界树立了“廉政”文化风范。公元1025年,他在兴化海滨踏勘时,挥毫为白驹关帝庙写了一篇碑记。文不长,核心一句即为“愿后之居高位者尚其体侯之心以为心”。在推行的新政中,很大一部分事关吏治“明黜陟”“择长官”,以自身的端方廉正为后世官任兴化者树立了榜样。

十年前复建兴化县署

2008年,兴化市委市政府决定将兴化县署移址重建。依据宋代古衙的原貌,按照“修旧如旧”的原则先后成功复建了正门、谯楼、仪门、大堂、两庑及当年范仲淹所建梅岭、梅亭,并在两庑设立范仲淹纪念馆,介绍其主政兴化时的丰功伟绩,县署与兴化市博物馆相邻,有一条通道相连,距离原址不足百米。县署的规模不大,为小巧精致的江南园林。2009年12月,县署竣工并对外开放。

兴化县署坐北朝南,呈轴对称状布局,主从有序、错落有致。大堂是主体建筑,是知县举行重大典礼、审理案件的厅堂。大堂正中绘有山水朝阳图,绘有山水及太阳,表示山正、水清、日明,象征清正廉明。大堂前面悬有匾额写着“明镜高悬”四字,勉励知县办案时廉明、公正。大堂公案上放着签筒,装有红签、绿签。据了解,绿签是用于较轻刑罚令,比如打二十大板。而红签则是判重刑令。尤其是衙门东南侧设立一面大鼓,有冤者可“鸣冤击鼓”。这些陈列,较好地还原了旧貌。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体