李园石刻

□文/袁拥华

几千年来,兴化境内留下了大量的文物古迹与历史文化遗存,堪称里下河地区的历史文化宝库。国家级文保单位有3处,即上池斋药店、蒋庄遗址和兴化垛田;省级文保单位有13处,即影山头遗址、施耐庵墓、郑燮墓、兴化城墙、李园、万兴大典、成氏宅第、杨家大院、郑板桥故居、兴化东岳庙大殿、万盛桥、赵海仙洋楼以及兴化垛田;其中“兴化垛田”被联合国粮农组织评为全球重要农业遗产,兴化蒋庄遗址被评为“2015年度全国十大考古新发现”。目前,市博物馆现有藏品2800多件,其中国家一级文物5件,二级文物48件,三级文物114件,一般文物2600多件。主要类别有书画、陶器、瓷器、青铜器、金器、玉器等。同时藏有一批当代书画精品,多数为海内外名家缅怀、颂扬郑板桥的作品。除了这些物质文化遗产,我市还有非常丰富的非物质文化遗产,截至目前,共124项,分民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、传统体育、游艺与杂技、传统美术、传统技艺、传统医学以及民俗10类。总数量居泰州市第一、全省领先。其中,国家级3项、省级12项、泰州市级33项以及兴化市级76项。国家级非遗项目有3项,即竹泓传统木船制作技艺、茅山号子和清明节·茅山会船。

石刻是历史文化遗产的一部分,几乎每个文保单位都少不了它们的踪迹。它们是人们创造的文明成果,是智慧的结晶,能让我们了解历史上发生的一些事情,窥斑见豹,追根溯源。清代考据学大家钱大昕曾言:“盖以竹帛之文,久而易坏;手钞板刻,辗转失真。独金石铭勒,出于千百载以前,犹见古人真面目,其文其事,信而有征,故可宝也。”现以兴化李园为例,来了解那些隐藏在石刻背后的故事。

李园,位于兴化城武安街13号,现为江苏省重点文物保护单位。李园是兴化现存历史最悠久、保存最为完好的盐商花园,是兴化盐商文化与古典园林艺术相结合的杰出代表。

在李园方厅天井西南角有一座桂华楼,值得一提的是,桂华楼楼梯门上方嵌有一块石额,长约100厘米,宽约40厘米,自右向左竖排阴刻:“台榭如富贵,时至则有;草木如名节,积久乃成。石庵,钤‘刘墉之印’,篆体。”

这块石额,大有来头,是清代著名书法家刘墉(石庵)所书。刘墉(1719~1804),字崇如,号石庵,清朝政治家、书法家,大学士刘统勋长子。乾隆十六年(1751)中进士,历任翰林院庶吉士、太原府知府、江宁府知府、内阁学士、体仁阁大学士等职,以奉公守法、清正廉洁闻名于世。刘墉的书法造诣深厚,《清史稿》载:“墉工书,有名于时。”被誉为清代四大书法家之一(其余三人为翁方纲、成亲王、铁保),是清代著名的帖学大家,被世人称为“浓墨宰相”。嘉庆九年病逝,时年八十五岁,追赠太子太保,赐谥号文清。乾隆二十四年(1759)十月,刘墉调任江苏学政,他上书皇帝称:“生监中滋事妄为者,府州县官多所瞻顾,不加创艾。既畏刁民,又畏生监,应责革者,并不责革,实属阘茸怠玩,讼棍蠹吏,因得互售其奸。”这一看法深刻又切中时弊,深受乾隆皇帝赏识,称赞其“知政体”。《诸城县志》载“砥砺风节,正身率属。自为学政知府时,即谢绝馈贿,一介不取。遇事敢为,无所顾忌,所至官吏望风畏之”。

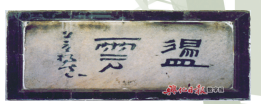

方厅天井西北角有通往博物馆的小门,朝东的门楣上方嵌有石额,长约50厘米,宽约25厘米,自右向左阴刻“吟香”,楷书;竖镌“阮元”,行书;有两枚钤印,篆书,可惜看不清楚。

阮元(1764~1849),字伯元,号芸台、雷塘庵主,晚号怡性老人,谥文达,江苏仪征人。乾隆五十四年(1789)进士,历任湖广、两广、云贵总督等职,官至体仁阁大学士。他是著作家、刊刻家、思想家,在经史、数学、金石、校勘等方面都有着非常高的造诣,如《小沧浪笔谈》《山左金石志》《经籍纂诂》《十三经校勘记》《耄年自述卷》等,被尊为三朝阁老、九省疆臣,一代文宗。道光二十九年(1849)六月十三日阮元去世,道光帝旻宁在祭文中称他:“极三朝之宠遇,为一代之完人。”邑人国学大师李详在其著作《药裹慵谈》卷一《脞语》中有《阮芸台太傅引接后进》。

此门朝西的门楣上方也嵌有石额,长约60厘米,宽约30厘米,自右向左阴刻“盪雲”二字,繁体,隶书;左边竖镌“上元杨法”四字,草书,系清朝书家杨法题写。

杨法(1696~1762),一说(1697~1750),名世法,字已军,号孝甫、孝父、白云帝子,江苏上元(南京)人,寓居扬州。工书善画,亦精刻印。所书篆、隶、行、草,奇古苍劲,别具一格。金农、汪土慎、高翔等均有诗句对其倍加赞誉,列“扬州八怪”之一。马宗霍谓其:“狂草恣逸,殆不可识。殊无笔法。”著有《瓠尊集》,传世的书迹有《隶书联轴》。

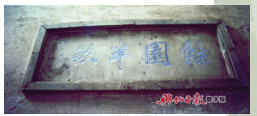

园内还有一长方形小石额,长约50厘米,宽约25厘米,自右向左阴刻“餘園半畝”四字,繁体,楷书;左边竖刻“稼翁张灏”四字,行书;下钤“浔阳太守”四字,篆书。

稼翁张灏,何许人也?浔阳太守,究竟是谁?

近期查看《明清进士题名碑录索引》得知,张灏(1785~1855),字太初,号墨颠,又号稼村,晚号稼翁,江苏丹徒人。嘉庆十八年癸酉科拔贡,授七品小京官;道光十六年升员外郎,道光十八年补授湖广道监察御史,道光十九年署工科给事中,补授广西浔州府知府。年七十卒(1855年乙卯冬)。张灏曾撰联:“夜雨闲吟左思句,时晴快仿右军书。”款识:乙卯冬日,书应卓堂七兄大人雅属,绣衣退守七十老叟稼翁张灏。钤印:浔阳太守(朱),柏台旧史(朱)。著有《稼翁诗钞》(《覆瓿偶存》)六卷(《西湖遒草》《都门游草》《陔余游草》《粤西遒草》《归田遒草》《家山游草》)。

浔州府,是广西桂平市的古称。张灏时授广西浔州府知府,为何不钤“浔州太守”而钤“浔阳太守”呢?这大概和浔阳书院有关。浔阳书院位于广西桂平。明万历元年(1573)左参议高则益、御史唐炼,以分守别署改建为浔江书院。乾隆七年(1742)浔州知府刘暐潭改名浔阳书院,二十九年(1764)知府陆燝增建后堂,以祀周、程,复旧名“浔江”;道光三年(1823)孙世昌仍复名“浔阳”,重书匾额。这样,明明是浔州,不叫“浔州书院”“浔江书院”,却叫“浔阳书院”。这个原因和张灏钤“浔阳太守”印章的缘故应该是一样的。现在广西桂平市西山风景区内还有一处文保单位吏隐洞,洞上“吏隐洞”三个隶书大字,正是清代道光年间浔州知府张灏题写的。

现存的石刻是不可再生资源,具有原始资料性的文献价值,是兴化文化底蕴和品位的历史见证,是开展传统文化教育的载体之一。我们要发动民间力量,普及宣传石刻文献的社会价值,形成有效的民间保护体系,要全面贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针,努力把兴化的石刻历史文化遗产保护好、利用好。挖掘和利用好这一资源,对于继承和弘扬兴化优秀的历史文化,提升兴化文化品位,有效推动兴化全域旅游事业的发展,具有不可替代的作用。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体