绝代称颂的国学大师 李审言

□黄 为

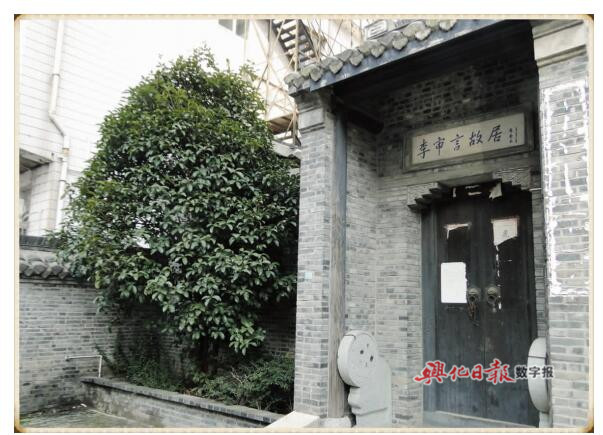

在市第三人民医院后侧有一个宁静而古朴的独立小院,这里就是国学大师李审言先生读书写作的地方。1986年兴化市人民政府在原有屋子被拆的基础上又按照故居的原有布局复建了李审言故居,胡乔木先生为“李审言故居”题写匾额。李审言晚年笔耕不辍,曾在这里著书立说,撰写并整理了《愧生丛录》《选学拾沈》《学制斋文集》等18种书籍。同时,他还通过购买、征集、交换等方法收藏了各类图书,包括方志、家谱等古籍万余册,陈列于由穿堂改建而成的藏书室中,供家乡人借阅。邑人称此藏书室为“审言图书馆”。后来,李审言为方便读者,将图书馆迁至北大街东寺桥东侧的“李家大书院”,也就是石麓书院中,并请其族玄孙李育才专司图书管理及借阅工作。伦明称其“枚叟刊余逸稿多,冷摊残帙手摩挲。怪君汲汲藏山计,可有崔门陈履和。”1931年5月李审言病卒于兴化故居,享年73岁。

兴化自古人文荟萃,名流辈出,然而晚清以来,文章学问足以传世,久而弥芳,不可磨灭者,唯刘熙载与李审言二人。刘熙载学究天人,无所不通;李审言妙笔生花,独擅胜场。此俩人真是各有造就,自当并传不朽。钱基博先生的《现代中国文学史》上编古文学之“骈文”一节,曾将刘师培与李审言合传,而其子钱钟书的《谈艺录》、《管锥编》更将李审言与章太炎并举。李审言先生虽未亲接乡贤硕儒,然长养于斯风,承继乎斯学,所谓“仰止前修,蔚然后劲”(王利器《兴化李审言先生文集序》)。李审言除以骈文、选学名显当世,为时彦所推重之外,更是经史子集之书无所不窥、学问渊博的国学大师,也是著名的目录学家、藏书家,扬州学派后期代表人物。

李审言(1859-1931),名详,以字行,生于晚清。中年又字槐生,号枚叟,辉叟,江苏兴化人,著名文学家、学者。明代状元宰相李春芳八世孙。父李增曾任县主簿,为七品官,后因经商破产,陷入贫困。1876年被江苏学政王先谦取为第一名秀才。1907年,先生被聘为江楚官书编辑局总纂。1909年任《江苏通志》分纂。后来的《兴化县续志》也是在他编修成初稿的基础上完成的。1923年受聘为东南大学国文系教授。国民政府成立后,蔡元培任大学院长(后来大学院改为中央研究院),1928年与陈垣、鲁迅、胡适等12人同被聘为中央研究院特约著述员(相当于今之学部委员)。

李审言少年时代即聪颖好学,向人借书手抄阅读,熟背了《左传》和《昭明文选》。为生计所迫,17岁的李审言到盐城岗门镇表弟许葆生家做塾师,一面授徒糊口,一面刻苦自学。许家藏书较多,李审言教书之余,日夜攻读。尽读汲古阁所刻《十七史》、《十三经注疏》、《文选》诸书。日尽十页,深夜辄绕案朗读。盛夏,庭中荷花盛开,李审言背诵《文选》中的名篇,绕荷花缸疾走,曾使阶石陷落,一时传为佳话。27岁的时候,李审言被学政黄体芳赏识,取为第一名秀才,后又受知于学界泰斗王先谦,岁科两试名列一等,补为廪贡生员,每月发给廪米,生活方稍稍安定。

清光绪十四年(1888)春节期间,王先谦在泰州书院给29岁的李审言写下了这样的批语:“生所注兼能搜讨古人文字从出之原,与鄙意符合,不专从征典用事,目光尤为远大。如能一意探求,俾成巨帙,允为不朽盛业。名世寿世,岂待他求哉。尝谓艰难困苦中方能造就人才,必境遇好而后为学,则杜老一生不能作诗矣。功名富贵,自有天命,惟当先谋自立之道。生有如此美才,若因饥驱辍学,岂不可惜。尚祈努力为之,以副厚望。”

30岁,李审言著《选学拾沈》一书,就《文选》李善注本加以校改补正,并以此书稿就教于已任国子监祭酒的王先谦。王于首页批道:“所撰各条,并皆佳妙,无可訾议,但恨少耳。”(《选学拾沈·自序》)

清光绪十七年(1891),道台谢元福到各县巡视,出诗文题考查地方秀才,秀才们照例呈上观风诗,谢元福在观风诗中发现了才华横溢的李审言,就邀请他到署中担任书记。谢元福藏书400箱,交李详分部类编定目录,借此良机,使李详得以博览群书,学问益进。他着手研究扬州学派中坚汪中(字容甫)的文章,为作笺注。同事周左麾亦博学强识,向不轻易许人,一日谈论汪文,李审言说:“容甫《广陵对》中‘忠孝存焉’四字似无所本,实出自《三国志·诸葛瞻传注》。”周大为叹服,认为李审言能于人不经意处溯其本源,学问渊博。一次,刘师培的叔父在扬州和李审言谈到汪中的《黄鹤楼铭》中的“桃花绿水,秋月春风”,李审言当即指出:“这两句话出自箫子显写的《南齐书》。”刘的叔父大吃一惊,说:“家兄(刘师培之父)校《南齐书》才知道注文这两句话的出处,还高兴了好几天,想不到你一问就说出来。”这两件事虽然小,但可见当时他的学问已博大精深。

光绪二十七年(1901)李审言省试未中,旋即在蒯光典家中任家庭教师,开始了为期十年的南京生活。光绪三十二年(1906)蒯光典奉命出国任欧洲留学生监督,端方任两江总督,创办“江楚编译官书局”,缪荃孙任总纂,聘李详为帮总督纂,直至光绪三十五年(1909)。名为书局,实际上无书可纂。端方收藏的书画和金石拓本很多,缪荃孙给他鉴定字画,李详与况周颐则分撰《陶斋藏石记》释文。况为人尖刻,专拣拓本无首尾或漫漶不辨字迹的给李详作释文题记,借以为难。但李详对金石学、史籍、小学精研有素,虽花费不少精力,但并没有被难住。晚年,他将《陶斋藏石记》中选了160余篇自撰释文集为一卷,并记始末于其上。

在南京这十年,是李审言学术上进一步成熟及从事创作的旺盛时期。与他交往的有长洲朱孔彰、南宁徐积余、义宁陈三立、贵池刘逊父、江宁陈作宁、江都梁公约等学者名流。光绪三十一年(1905)邓实在上海创办《国粹学报》月刊,以“保种、爱国、存学”为宗旨,刊载经学、史学、诸子学、文字训诂学等论著,并附有明末遗民撰著及图片,阐发学术传统,宣传反清思想。章太炎(当时笔名为章绎),刘师培(当时笔名为刘光汉)、陈去病、李详等皆为撰稿人。李详的学术著作《文心雕龙补注》、《窳记》(后改名为《愧生丛录》)、《颜氏家训补注》以及文学批评论著《论桐城派》等,皆在该学报上发表。其中《论桐城派》一文在民国成立后仍为一些报刊转载,经常被评论文章所引用。桐城派起自方苞、姚鼐、刘大魁等,后经曾国藩、梅曾亮的宣扬附和,晚清吴沦纶、薛福成又互相标榜,蔚成风气。道光以后桐城派散文已成为当时古文的主流。李详的《论桐城派》着重分析了桐城派的产生、发展及桐城派文章末流的弊害:徒具形式,内容空疏;只讲起承转合及文言虚字的运用,摇曳作态,实质是八股文的变种。他认为林纾(字琴南)推崇桐城派,“将桐城派置之九天之上”,目的“不过为觅食计耳”(《致钱基博书》)。至于他自己的散文,自认为是受浙东学派的影响,为子部杂家之文,其主要特点是言之有物,在当时能自成一格。由于他在训诂、文学批评及散文、骈文创作等方面的成就,使他逐步为人们所了解,并得到学术界、文学界的推崇。

清宣统元年(1909)冯煦任安徽巡抚,沈曾植为布政使,仿照苏州成立创办“存古学堂”,选拔各县高材生百余人入学,以经史词章为教学内容,清宣统二年(1910)聘请李审言讲授史学及文选学。民国二年(1913)“江苏通志局”恢复,原安徽巡抚冯煦任总纂,聘李审言为协纂(相当于副主编),修订了《江苏通志》及一些县志。在校刊古籍方面,以校刻《章氏遗书》(清代著名学家章学诚的全部著作)对学术界贡献最大。此书经李详与孙德谦校订,遂成完本,是研究浙东史学和章学诚方志学理论的极宝贵的资料。再如明末清初史学家兴化人李清的《三垣笔记》,专记晚明史实,在清代只有抄本流传。李审言发现后在民国一年(1912)由《国粹学报》铅字排印为《国学汇刊》本,民国十二年(1923)又商诸吴兴刘承干重刻,《收入嘉业堂丛书》中,使之广为流传。

李审言服膺段玉裁的说法:“好书者多寿”,“好学者,以书卷自养,往往多寿。”他一生清贫,在这个世界上生存了73年。他学段玉裁,虽“老、病、贫三者兼之”,却深浸“不种砚田无乐事,不撑铁骨莫支贫”的境界,做出了非凡的业绩。于纂修地方志外,他留下了18种著作,被学人誉为“国学大师”。以笺注之学为多的这些著作,发明学问,可谓现代笺注精粹。笔记体裁的文学批评论著《愧生丛录》,乃晚清笔记之瑰宝,掌故之渊薮。其骈文、散文,亦华夏经典文明之明丽散绮也。李审言著作一秉考据学的传统,推崇任大椿、王念孙,乾嘉学者嘉定钱大昕有《潜研堂集》、仪征阮元有《研经堂集》,李审言把二人的文集经常放在身边翻阅,他就把自己的书斋取名为“二研堂”,表示自己在学术研究方面以钱、阮二人为师。他以“孤贫郁起,横绝当世”的通儒汪中为宗,写出的是有清一代可为殿军的文字。钱基博在《现代中国文学史》中推其骈文为当时第一,钱仲联在《五四以来旧体诗文集叙录》里则说他的文章“远祧中古以上”,与章炳麟、王闿运并垂不朽。无怪乎钱钟书先生这样评价他,李审言的文章值得绝代称颂。

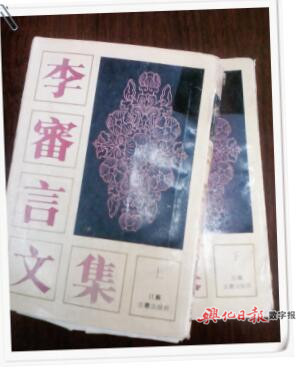

1949年前,李审言的大部分著作一直未能出版。十年浩劫前,李审言之子李稚甫(字承祜)教授应文化部之邀将其17种著作手稿献给国家,由北京图书馆典藏,得以幸存。1989年,其子李稚甫将其文稿加以精心整理辑为《李审言文集》(上、下册)由江苏古籍出版社出版,洋洋89万言,胡乔木先生为该书题签。

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体