两朝忠荩:成琎和成谐

□文/潘仁奇

四牌楼是兴化的一座文化地标。自明代兴建以来,几度重修,其中有一块匾历尽劫波,载着岁月的印痕,保留至今,那就是“两朝忠荩”匾。匾的主人是明洪熙年间被追封为兵部尚书的成琎及其五世孙成谐。

筹粮助靖难

兴化成氏家族是诗礼传家的名门望族和官宦世家。据《兴化成氏家谱》记载,成氏家族始祖成一德,字均绍,元代举人,世居江南苏州。元朝末年,群雄逐鹿,赐进士出身,曾授浙江嘉兴府府尹的成均绍二子成应岩(字岩甫)避乱北迁,迁居兴化南城外沧浪里南三坊,隶属民籍,落脚为生,耕读为业,“奋迹昭阳,起世单寒,积德存仁,制行廉谨”,以积德存仁颇负声望。其子成铨,字士选,素怀大志,“力事充拓,门第浸浸日盛”,始居东城内大街。

成铨因忙于徙居兴化后的创业立足,未能充分施展其抱负,于是寄希望于子女,努力教育五子成人成材。次子成琎(1359—1408),字公楷,天赋异禀,隽材卓绝,精读敏思,通古今之变,具济变之才,善治安之略,负天下之志。“志虑才干,同序生咸让为不及。尝称之曰:遇大故当大任,斯足以见成。”

1389年,明洪武二十二年,成琎得岁贡辟举,以贡生入仕。先任山西代州学政,选拔贤良,奖掖后进,教诲诸生,以“忠孝节义”为宗旨训导学生,从其学者皆有所成,名播远近。后以“秉性纯良、才干有为”擢升山西大同府蔚州(今河北蔚县)知州。

这时,坐镇北方的是朱元璋的第四子燕王朱棣。

明太祖朱元璋为御侮防患,把24个儿子和1个从孙封为藩王,分驻北部边境和全国各战略要地,想通过他们来形成屏藩,“慎固边防,翼卫王室”。

藩王各拥重兵,且各自为政,自成体系,逐渐坐大。尤其是坐镇北平的燕王朱棣,由于多次出塞征战,功绩卓著,地位独尊,在徐达去世后,甚至握有“节制沿边士马”重权,华北边防部队多由其节制。

1398年,太祖朱元璋崩,因长子朱标早逝,遂由皇太孙朱允炆即位为帝,是为明惠帝,改元建文。温和孱弱的建文帝无国政经验,将兵部尚书齐泰、太常卿黄子澄和翰林侍讲方孝孺倚为心腹。他们都是儒家学者,正直勇敢,满怀理想,但书生气十足,缺乏实践经验和斗争韬略。齐泰、黄子澄认为诸王势大,朝廷孤危,不能坐视。他们能看到尾大不掉的症结,却找不到对症下药的制约之法,于是“削藩”这个简单却不一定灵验的对策被他们提上日程,一些势单力薄的藩王如周王、齐王等被如愿翦除,但却唤起了那些实力雄厚、桀骜不驯的藩王的猜疑、警惕和敌视。一场内乱遂由此而生。手握重兵、实力最强的燕王朱棣退无可退,成为与朝廷博弈的众藩之首。

1399年七月,控踞北平的朱棣以《皇明祖训》中“朝无正臣,内有奸逆,必举兵诛讨,以清君侧”为据,竖起“清君侧,靖国难”的大旗,“靖难之役”的战轮由此驱动。

一方是燕王亲率的靖难之师,一方是帝王麾下的南方大军。

战争之初,胜利的天平似乎倾斜在朝廷掌控的南军一侧。他们拥帝王之威,可以倾举国之力,集全境之兵,在各方面都占压倒性优势。朱棣所倚,仅北平一隅之地,十数万迭经战阵、训练有素的燕军以及破釜沉舟、非胜即亡决绝的勇气和犀利的锐气。

成琎没有左右摇摆,对于居官北国的他来说,建文帝远在南京,仁柔少断,所倚非人,彼此陌生;燕王近在眼前,能征惯战,知人善任,英气逼人。他审时度势,毫不犹豫地站到追随朱棣的行列中。在道统和信义之间,他选择信义——对燕王的信任和道义。

在蔚州为官的成琎率壮士投谒燕王,表示愿追随左右。朱棣大喜,赏白金百两,命其继续驻守蔚州,为靖难大军筹集兵马粮草。“兵马未动,粮草先行”,粮草是军队的定心丸,是胜利的保障。楚汉战争时,萧何镇关中、抚百姓、供军需,兴汉三杰,功居第一。靖难诸役中,朱棣数出奇兵,阻断南军粮道,焚掠粮草辎重,使其军心惶惶,首尾难顾。可见粮饷是军旅大计。蔚州地处明朝边境,是京西著名的“米粮川”。在这里,成琎竭忠尽智,日夜不倦,四方奔波,全力调配,筹粮助饷,协修兵备,守卫城池,平息滋事,维持一方治乱,使朱棣后顾无忧,百姓赖以安宁。他曾参与盘点大同阳和卫鲁家湾军饷,整顿居庸、怀柔等关卡的粮食储备,找出盈余,确保战需;从守边戍卒中挑选了二千名精壮勇士随军出征;在通蓟地区诸州邑招募流民,劝其耕种,对恢复农业生产,建立稳固后方,保障前线需要,立下汗马功劳。

朱棣亲率大军,四方征战。命骁勇强悍的二子朱高煦随军出征,让腿有残疾的世子朱高炽留守北平城,成琎也被调来协守。战争初期,朝廷以优势兵力,分进合击,围歼燕军。朱棣为诱南军深入,令朱高炽只宜坚守,不能出战。当时,朱棣率精锐出征在外,寡谋而骄的南军指挥官李景隆求胜心切,不计险易,深入趋利,引军攻北平。朱高炽在北平城内团结部下,严密部署,拼死守卫,以万人之师阻遏着李景隆的50万大军。李景隆则号令不严,指挥失当,几次攻城,皆被击退。攻城急时,城中妇女也登上城垣向下投掷瓦石。南军千余精骑,曾攻近张掖门,但后援不至,只好停止。燕军则因此得到喘息,趁农历十月北平寒冷,连夜汲水浇于城墙上,次日冰结墙滑,南军无法攀城进攻,良机坐失。成琎在这期间,既要筹集粮草,又要协助太子守城。战争中,北平多次历险,成琎更是舍生忘死,全力固守齐化、东直二门。在他们的协力坚守下,北平城安若磐石。

北平城安,朱棣后顾无忧。他在取得屡胜后,于1401年冬,挥师南下,径趋京师。第二年四月,灵壁一战,击溃南军主力。这里,距一千六百年前决定楚汉之争胜负的垓下古战场不远。历史的巧合,常令人啧啧称奇。

得胜之师气势如虹,逼向金陵。城中百官,纷纷议降。在咄咄逼人的虎狼之师面前,百无一用是书生。除了纸上谈兵,他们一筹莫展。成王败寇,强力的狂涛下,所谓“正统”,所谓“道义”,不过是一张薄薄的纸片,耐不得冲击。

1402年7月13日,燕王进入京城,在百官的跪迎和“拥戴”下即皇帝位,是为明成祖,年号永乐。历时四年的“靖难之役”以燕王朱棣的胜利而告终。

竭诚佐太子

永乐大帝论功行赏,文武百官重排座次。在靖难之役中劳苦功高的成琎接到的诏令是到南京协助太子朱高炽监国。他曾在北平与其相伴相守,现在的使命仍是守护和陪伴。以前是燕王世子,现在是帝王太子。为廓清漠北蒙古残余,朱棣屡次北伐亲征,又常巡视各地,许多京都大事都由监国的太子处理。永乐帝赋予成琎的,仍是信任和重托。地位提高了,肩上的担子也更重了。既有繁重的国家事务,还要照顾太子,尤其是要确保太子安全。这些隐患来自效忠前建文帝的敌对势力,也来自觊觎太子宝座的皇子如高煦、高燧等。威胁大则责任巨。成琎深知任何一丝松懈和疏忽都会招致不虞之祸。他宵衣旰食,朝乾夕惕,悉心照料在太子身边。情况紧张时,则片刻不离其左右,甚至和太子同起同卧抵足而眠逾一月之久,用他的忠诚、勤勉、机警和缜密赢得了永乐帝的嘉许,为太子所倚重。

成琎不仅有较强的办事才能和担当意识,而且善于谋略。不论做什么官,都能尽心尽责,力求尽善尽美。他目光宏远,考虑周详。永乐初年,曾上书提出“劝农桑以裕国用”“修兵备以慑虏心”“优盐商以实边储”“蒐士卒以严常规”,条分缕析,阐明自己的治国之策,其中不乏睿智之语,如“民者有邦之本,衣食者民之所天”,治军之道,“其机在主兵之人,其要在恩威之用”。这些观点得到明成祖的重视,受到同僚的好评。

成琎得到荐擢,任北平布政使司右参议。任上,他一如既往,夙兴夜寐,恪尽职守,不负任使。

就在成琎仕途高歌,欲图大展之时,却因积劳成疾,于永乐六年(1408)五月九日,病逝在北平任所,终年五十岁。永乐帝正欲对这位时当壮年、才堪大任的忠心之臣进一步委以重任,却闻此噩耗,不禁扼腕叹息:“可惜可惜,正要用他,何天夺之速?”次年正月,赠封成琎为嘉议大夫、吏部左侍郎,并厚赐其家。同时,遣专使护送成琎灵柩回归故里,葬于兴化北城外毕家湾。《明成祖文皇帝谕葬吏部左侍郎诰命》中对成琎一生的功绩有这样的评价:“四备严城之守,三督挽运之需,致朕无北顾之忧,使基复中兴之盛。”这位对成琎颇有情感的帝王,决定“取嫡长男听用”,诏令成琎长子成亿赴京听封。由于成亿身体有疾,无意仕进。又诏令成琎次子成杰进京听封,赐白金十锭、彩缎八表、里钞一百五十贯,还有鞍、马各一,授以行人司行人一职,掌管传旨、册封等事务,后升任陕西延安府同知。以后又选成琎季子成伟入京城内府作为诸王伴读,后任江西乐安县知县,继而又升为工部都水司主事、户部云南司主事。

1624年8月,明成祖朱棣驾崩,皇太子朱高炽继位,是为明仁宗,年号洪熙。洪熙帝念成琎旧谊,不久即派专使刘浩于1425年春赴兴致祭,诰赠成琎资善大夫、兵部尚书,赐谥号“懿正”,诏令崇祀兴化文庙乡贤祠。并将成琎墓南移,御赐兴化城南五里亭马场基郑家垛为成氏家族茔地,将成琎墓依礼迁葬,墓前立有四柱三门牌坊、御碑、石人、石兽、石香炉、石供桌等,在成琎墓前致祭,由刘浩宣读了《谕祭诰命》。并赐祭田六十亩,永不征税。后来,“五朝元老”高谷撰《兵部尚书琎公神道碑文》,把他比作汉初酇侯萧何、唐代宣公陆贽等在关键时刻力挽危局之人。文林郎顾晏撰《墓志铭》、福建布政使万云鹏撰《重修成氏先茔碑记》,都追溯了这段历史。

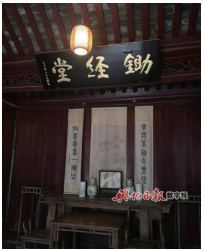

加封成琎为兵部尚书后,按规制将其在东门内大街上的宅第按兵部尚书府规格进行改扩建。北倚古城墙,南临东城内大街,东西两轴、前后八进,布有大小门楼、大厅、客厅、花厅、穿堂、书斋、听事房、轿房、马厩等,以及几处精致小巧的花园。每进小院皆有天井和门楼,通过串廊和火巷通联各进院落,形成大院套小院、天井连天井、一进接一进的建筑群。规模壮阔,气势恢宏。因为汉朝曾废太尉置大司马一职,“以佐王平邦国”,故后世即以“大司马”别称兵部和兵部的主官,称其府第为大司马府。成氏府邸因此也被称为“成家大司马府”。

自此,成氏家族开始在兴化兴旺起来,逐渐成为名重一方的官宦家族。家族也由民籍转为军籍。每年腊月小年送灶,兴化有“军三民四灶五(或船五)”之说,即旧有军籍之家以腊月二十三夜为小年,民籍为二十四夜,灶户或船家为二十五夜。成家老人至今保持着二十三送灶的习惯。

(上)

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体