小巷深处飘饼香

□特约撰稿 孙荣庆

兴化城区北海子池畔拱极台始建于北宋,依城为台,故取名“玄武灵台”,台上并建有襟淮楼(海光楼),元代知县詹士龙读书于此。在海子池北岸拱极桥西北侧有一家不起眼的小炉烧饼店,它就是世代传承的“张记小炉烧饼店”。该店匠人制作的“小炉烧饼制作技艺”己进入“兴化市非物质文化遗产”项目名录。

说到小炉烧饼,我国人民对小炉烧饼的喜爱好像不分南北的。据史书记载,烧饼最早是班超出使西域时带回来的,古代《汉书》中就有记载:灵帝好胡饼,这“胡饼”指的就是今天的小炉烧饼,距今已有300余年历史。刘伯温的《烧饼歌》甚至可以在中国传统历书《通胜》中找得到。

故乡先贤、文学巨匠施耐庵在《水浒传》里让打虎英雄武松的大哥武大郎从事炊饼行当,也许是挡不住家乡小炉烧饼的诱惑吧。

“兴化小炉烧饼制作技艺”传承人张志猛的父亲张友之介绍说,“兴化张记小炉烧饼制作传承己有四代100多年历史,该技艺选用苏北里下河盛产的优质小麦面粉、芝麻和上等菜籽油、优质白砂糖、香葱等原料,做工精细,远观色泽金黄、薄如铜镜,端到面前,一股香味扑鼻而来,让人感到馋虫蠢蠢欲动。小炉烧饼的品种有“葱花萝卜丝”“白糖”“椒盐”“龙虎斗”等,具有香甜、味咸、酥脆的特点,油多而不腻、利口不粘牙,久放色味不变等特点,深受广大城乡百姓的喜爱。

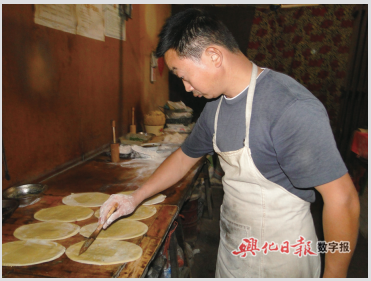

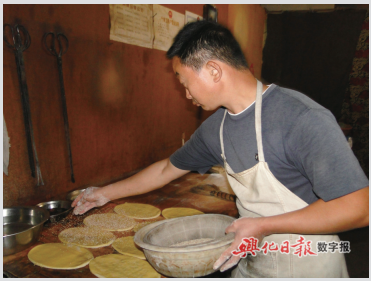

制作小炉烧饼要经过投酵、搅拌、搓条、切沏子、包馅、擀饼、上糖料、撒芝麻及贴饼、铲饼等10多道工序。贴饼时首先得控制好火候,火小了烧不熟、火大了则烤糊。其次是发酵,面粉和水,加碱。调和至软硬适当,碱放少了发酵不够,碱放多了饼酸,这其中窍门一般不轻易示人(授徒除外)。制作小炉烧饼不但有技术,还很辛苦,需要两人:一人做、一人烙。一般人是吃不得这苦的,不少人已引进电烤炉,可张记仍按世代祖传的传统技艺,制作小炉烧饼。

笔者看到,张记小炉烧饼是贴在小炉壁上用木炭或小煤块烤熟的,天还未亮就要起来生火,接着开始做饼,用石碱兑老酵调和面粉,这种小炉烧饼制作工艺流程很是地道。昏暗的灯光下,张氏传人张志猛师傅的身体有节奏地晃动着,一手压、一手擀,木锹不时发出哒哒的声响,不一会儿,七八个包着馅料的烧饼就放到了案板上。别看张志猛师傅年轻,他是从兴化城区老字号极升号茶食店走出来的张氏后裔。烧饼店虽小,但远近闻名。

翻开《兴化市志》,明、清两代兴化的京官较多,一些文人、商贾来百里水乡兴化活动频繁,带来了京城和三晋大地的饮食习俗。这些因素促进了兴化饮食文化特别是小炉烧饼文化的发展与升华。

说到小炉烧饼,兴化还有大邹镇陆泉根、程俊泉两人曾写过一段有关“烧饼”真实有趣的新闻故事。其中精华是早在上世纪五十年代(1953年)夏日的一个早晨,与该镇一河之隔的苏北盐都县葛武乡郝荣村有几个少年为了吃上大邹镇烧饼,从郝荣村光着身子游水来到一河之隔的大邹镇,他们行走50米进了该镇一家典当行,拿些衣服去当钱,少年们便拿着铜钱真奔“程记”烧饼店,买了一摞烧饼,脸上露出快活的样子。在这群不引人注目的少年中间,有一位后来大名鼎鼎,他就是前台湾地区行政院院长郝柏村。

20世纪九十年代末,退休后的郝柏村首次回到大陆,寻觅他童年的天真和快乐,可是昔日的典当行、烧饼店,早己人去楼空。人世沧桑,家乡的变化让老人感慨不已。

匠人张志猛师傅说:“小炉烧饼在过去的兴化人眼里,只作逢年过节,走亲访友送的食品。随着兴化人民生活水平不断提高,小炉烧饼已然成为老百姓日常生活中普通的早餐了。”

江苏路特数字科技有限公司 仅提供技术服务支持, 文字、图片、视频版权归属发布媒体